Madrid siempre tuvo buenas ferias, ya desde Juan II de Castilla, padre de Isabel, sobre todo para comprar y vender cabras y ovejas. Y con las ferias acuden campesinos, mirones, pícaros y buhoneros, y todos necesitan comer. Y beber.

Madrid siempre tuvo buenas ferias, ya desde Juan II de Castilla, padre de Isabel, sobre todo para comprar y vender cabras y ovejas. Y con las ferias acuden campesinos, mirones, pícaros y buhoneros, y todos necesitan comer. Y beber.

Desde el nombrado Juan II eso estuvo resuelto: crecieron los mesones como el tomillo. Hasta sabemos el nombre del primero: el Mesón de Arias, cerca de San Ginés, y poco después el Mesón de la Carriaza. Quién era la Carriaza que lo regentaba, lo ignoramos.

Con los Reyes Católicos había muchos más. Y como los monarcas eran gente ordenada, pues eso, los ordenaron. Cayeron sobre ellos rígidas normativas para que no se desmandasen, recogidas en la Ordenanza de los Mesoneros, de 1496. Regulaba precios, y obligaba a que estos estuviesen bien visibles, so pena de 2000 maravedíes. Comer y dormir costaba diez. Ello incluía llave para la puerta, que no se puede uno fiar de nadie, sábanas y toallas limpias, leña y agua.

Las cerillas y el jabón no entraban, por lo visto.

Los madrileños se protegen del comercio foráneo, que hay que barrer para dentro: el vino, sólo se puede vender el de Madrid. Tenemos mucho y bueno y es el que hay que beber, protegiendo así a los viñadores de la corte. Las tabernas donde se consume el preciado bien abren los domingos por la mañana, que es día de fiesta y de holgar; pero resultó que a misa sólo iban mujeres y niños, que los hombres se iban tras el vino sin consagrar y en mayores cantidades. Así que para no hacer feos al Señor, y que les siguiese bendiciendo las viñas, hete aquí que el Concejo ordena que no se expenda bebercio hasta después de misa mayor. O le cae al mesonero una multa de 600 maravedíes. Siempre les han encantado las multas, eso no pasa de moda.

Además de beber, se come, porque si no se empapa el vino, flota y se va a la cabeza. Carnicerías, en el siglo XV, hay seis: tres para hidalgos y tres para el populacho, que vete a saber qué comía. Ternera no, desde luego. Por lo menos que no esté verdosa, porque en 1494 se manda castigar a los carniceros que venden carne hedionda. Así, como lo leen, que lo ponen las crónicas. La casquería tenía gran demanda, preferimos no indagar cómo andaban de color los higadillos.

Y pescado, claro. Conservadito en remojo en cuatro pescaderías, intra y extramuros, suponemos que mejores las de dentro. Del mar venía bastante, en carros con nieve de los neveros de las sierras, pero mucho era del Manzanares. ¿Oís, madrileños? ¡Del Manzanares! Y así consta desde el Fuero de Madrid de 1202, en que (otra vez) abundaban las multas para el que pescase fuera de fecha. Que los pobrecillos también disfrutan de su tiempo de veda.

Si la nieve se ha derretido y el pescado empieza a vivir su vida de ultratumba, no importa: se le hace en empanadas. Con muchas especias y azafrán, como los indios de la India, que eso mata mucho los sabores raros. O en salpicones, custodiado por cebollas y pimentón. Eso, empanadas y salpicones, reza sobre todo para el salmón, que se decolora pronto.

Y es que nos hemos vuelto muy tiquismiquis.

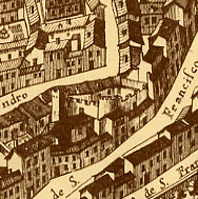

Lo que sí conservamos es el gusto por los lugares de picoteo, tapeo o como lo queramos llamar. Mesones, tabernas y demás. En el siglo XVII, la Cava Baja era, como ahora, su reducto principal: Mesón de la Miel, Mesón de los Huevos, Mesón de los Paños. El de Paredes dio nombre a la actual calle. El del Caballero, en la calle Caballero de Gracia, con salida a Alcalá; el de la Herradura, en la calle Montera. Todos ofreciendo, a más o menos baratura o carestía, vino de la tierra y las tapas que nacieron en la época del auge del Camino de Santiago.

Este de Montera era famoso por el trasiego que en él se traían los matones, pobres de pedir, hidalguillos, exsoldados, fulleros y mozas de esquina. Vamos, como trescientos años después, genio y figura. Se agrupaban por la Red de San Luis, desembocando en Gran Vía. Y allí se pasaban el día, que no tenía otro aliciente ni más trabajo en sus 24 horas, dándole al vaso, a los dados, y al cuchillo si se tercia.

Hasta sabemos cómo se llamaba el dueño del Mesón de la Herradura: Juan Rana. Tipo duro debía ser, para lidiar con semejante clientela.

No podemos terminar sin hablar de los que llamaban "bodegones de puntapié", que debe venir de que funcionaban a patadas, improvisando rincones con tenderetes, donde se vendían trozos de carnero cocido, hígado frito y callos. A más de garrapiñadas, bollos, pasteles de carne con más especias que proteína y confites de dudosa paternidad. Los alguaciles solían hacer la vista gorda, porque prohibidos lo estaban. Y si no lo hacían, los tenderetes salían a patadas: bodegones a puntapié.

Acabaremos con una receta bebestible, por si tenéis curiosidad y valor de probarlo. Se llama garnacha, y tenéis que mezclar zumo de uva, azúcar, canela y pimienta. Añadís buena cantidad de granos de anís muy machacados y espolvoreáis de orégano.

Ya nos contaréis la experiencia, si sois servidos.

M.ª Ángeles Fernández

Historiadora de Arte