Ramón Gómez de la Serna, aquel madrileño de hace cien años que inventó la greguería, nos dejó montones de escritos de muy diversos temas sobre humor, biografías o costumbres, utilizando para ello las más diversas formas literarias, como ensayos, novelas o teatro, pero siempre con ese espíritu vanguardista que lo enfrentaba a las convenciones de su tiempo y lo conserva tan actual para el nuestro. Entre las descripciones de los lugares que conocía muy bien, hay uno muy madrileño: el Rastro. Gómez de la Serna lo paseó y lo interiorizó, y con su cóctel habitual de pensamiento y realidad lo describió a su manera.

«La población se va empobreciendo a medida que se aproxima al Rastro.

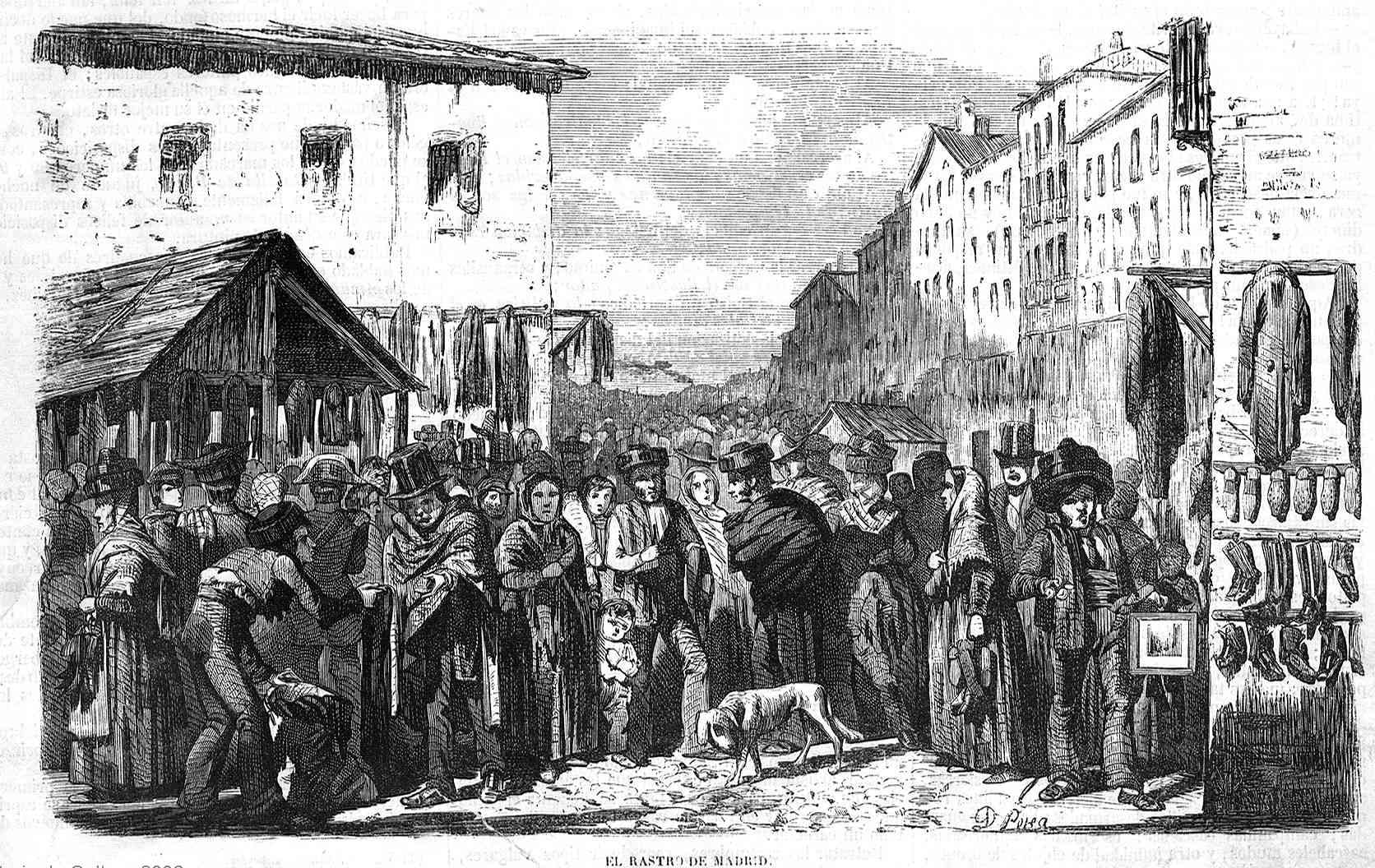

(...) Por medio de la calle van más carros que coches y pasan algunos burros ingenuos. Se encuentran más perros en libertad, perros de pieles apolilladas que rebuscan en el suelo, gachos y mohínos como colilleros. Van y vienen mozos de cuerda cargados, con miradas nubladas de bueyes cargados de piedras insoportables. Algunos buhoneros de objetos nuevos, de espejos de luna confusa y mareada, de muñecas, de boquillas, de mil otras cosas insignificantes, venden en estas calles próximas, cuatro raras calles que de pronto se reúnen en un trecho, medio calle, medio plaza, medio esquinazo, y brota el Rastro en larga vertiente, en desfiladero, con un frontis acerado y violento de luz y cielo, un cielo bajo, acostado, concentrado, desgarrado, que se abisma en el fondo, allá abajo, como detrás de una empalizada sobre el abismo.

(...) Desde ese alto se ve como desde un terrado el confuso archipiélago de los puestos, el gran emporio, ¡valiente emporio!, y al final, después de ese gran derribo que se abate en lo hondo, se ven unas lomas peladas y ascéticas, ancho y lejano solar de entrañable terrosidad, sobre el que el horizonte se señala con un ribete de ópalo.

Las primeras casas en que se inicia la bajada del Rastro son grandes, de esas de ladrillo rojo que contristan, que dejan sin luz, que son como un agobio de sangre vulgar, llenas de balcones estrechos, sin márgenes alrededor entre unos y otros. Son como altas y compactas páginas de mazorral, de letra pequeña, completamente ilegibles porque embizcan y abaten... ¿Cuánta humanidad se hospeda en esas casas, de fuera adentro, a más adentro, hasta un fondo inverosímil y oscuro en que está el límite de las habitaciones interiores? Rojas y con tanta humanidad desconocida e interior, son como grandes prisiones modernas, prisiones voluntarias, prisiones inmerecidas, pero inevitables.

En el centro de esos edificios de la cabecera del Rastro se levanta la estatua de un héroe popular que incendió en la guerra la caseta del generalísimo enemigo. La vida de alrededor a la estatua se come su heroicidad, la vulgariza, la descompone, la desgracia. Es doloroso, es inútil y carece de nimbo lírico el gesto del héroe avanzando con su lata de petróleo bajo un brazo y la tea incendiaria en el otro. Es plebeyo, es bárbaro, es absurdo.

(...) Pasado el héroe, se entra en la pendiente por la que el alma llena de abandono, importándola un comino donde ir a parar, comienza a rodar, cínica, arrostrada, hecha una bola resignada, muy llena de sí, llena casi únicamente de la satisfacción de ser así de compacta y voluntaria. El terreno es libre. Tan libre, que no se ve un solo guardia pasada la linde de la ciudad.

(...) En la variedad de esas casas se ven, mirando más, apreciables variaciones, en los balcones sobre todo: el balcón apático, de las macetas secas, de las jaulas vacías o de los tiestos esos en los que a veces por una casualidad mágica germina una flor silvestre; el balcón con visillos de encaje inglés, que en medio de la incuria y la negrura desgraciada de todos los otros, resulta un balcón femenino, de interior resguardado y limpio, alcoba o gabinete a salvo del paisaje, y lleno de gracia íntima; los balcones floridos, pasionales, contentos, cantaores, que ponen una sensualidad mora en el ambiente y en el paisaje agostado y árido; los balcones con las contraventanas cerradas, encubridores de fondos oscuros y atestados, en los que no se puede ni entrar: los balcones trágicos con los cristales rotos, revelando un interior aterido de frío, de fatalismo, de penuria, porque ¿cómo si no se está deshecho y deshauciado se dejan los cristales rotos y ¡tan rotos!...?

(...) Dividiendo estos grupos de casas, hay bocacalles estrechas y empinadas, que se tuercen en recodos que cierran y resguardan más el Rastro. En esas perspectivas accidentales se ve una iglesia-asilo junto a cuya tapia los miserables esperan la sopa boba, una fábrica hecha de ladrillo rojo, y para más carácter del sitio, para más encanallamiento, un matadero de cerdos».

Gómez de la Serna, un escritor que caminaba con los ojos abiertos, también por su Madrid natal, siempre intentando exprimir cada observación. Tal vez por eso dejó escrito que «lo más importante de la vida es no haber muerto».

E. M.

IMÁGENES

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/1923-02-24%2C_La_Esfera%2C_Escenas_madrile%C3%B1as%2C_En_el_rastro%2C_Sancha_%28cropped%29.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/El_Rastro_de_Madrid%2C_en_El_Museo_Universal.jpg